Die geplante Dauerausstellung zur NS-Zeit im Mühldorfer Haberkasten rückt näher. Ab März soll ein Historiker die Ausstellung vorbereiten, die Personalkosten übernehmen der Förderverein Kreismuseum und die Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Ein Durchbruch ist das dennoch nicht.

Mühldorf - Auch wenn es letztlich nicht mehr als eine Personalie ist, spricht die Vorsitzende des Arbeitskreises KZ-Außenlager Mühldorfer Hart, Eva Köhr, von "einem ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung". Das Ziel ist klar: die Errichtung einer KZ-Gedenkstätte am Außenlager im Mühldorfer Hart, die von einer Dauerausstellung im Mühldorfer Haberkasten begleitet werden soll.

Diese Ausstellung wird nun ein neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter vorbereiten, der voraussichtlich schon am 1. März seine Arbeit aufnimmt. Die Personalkosten für die ersten 18 Monate übernehmen der Förderverein Kreismuseum und die Landesstelle für nichtstaatliche Museen. "Wir zahlen 20000 Euro, den Löwenanteil übernimmt die Landesstelle", sagt Köhr. Die Vorsitzende des Fördervereins lobt ausdrücklich das "große Entgegenkommen der Landesstelle".

Trotzdem: Ein Durchbruch ist das noch lange nicht. "Den feiern wir erst, wenn wir die Ausstellung eröffnen", erklärt Köhr. Im Optimalfall könnte das Ende 2015 sein. Vorausgesetzt, dass bis dahin die Fragen der Eigentumsverhältnisse und der Verkehrssicherung im Mühldorfer Hart geklärt sind.

Denn der Kreistag hat in seiner Oktober-Sitzung beschlossen, die rund 400000 Euro teure Ausstellung im Haberkasten nur dann mit 150000 Euro zu unterstützen, wenn eine Einigung mit Bund und Land in Sachen Verkehrssicherung und Finanzierung erzielt wurde. Und genau das versuchen die Verantwortlichen seit Jahrzehnten - ohne Erfolg. Und was noch schlimmer ist: ohne wirklich erkennbaren Fortsschritt.

Deshalb hat sich Eva Köhr unter anderem in einem Schreiben an Horst Seehofer gewandt und ihn mit Blick auf den abgelehnten Bundesantrag zur Errichtung einer KZ-Gedenkstätte im Mühldorfer Hart (wir berichteten) wörtlich um ein "Machtwort" gebeten: "Helfen Sie, dass sich alle Verwantwortlichen in Bund und Land an einen Tisch setzen und eine endgültige Klärung aller anstehenden Fragen zeitnah erfolgt."

Die schriftliche Antwort aus der Staatskanzlei fiel eher dürftig aus, enthält aber laut Köhr immerhin einen entscheidenden Satz. Demnach sei Staatsminsiter Dr. Spaenle als zuständiger Ressortminister bereits damit befasst, einen Lösungsvorschlag für die Realisierung einer Gedenkstätte zu erarbeiten. "Damit ist nun endlich ein konkreter Ansprechpartner benannt", betont Köhr. "Immerhin."

In der Pflicht sieht sie in diesem Zusammenhang auch die Landtagsabgeordneten aus der Region: "Mit Günther Knoblauch, Dr. Martin Huber und Umeltminister Marcel Huber sind wir doch bestens vertreten. Das muss sich auch einmal auszahlen." Ha, ovb, 16.1.2014

Die Region kämpft weiter für die Gedenkstätte

Mühldorfer Hart: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

Mühldorf - Verkehrssicherung, Eigentumsverhältnisse, Finanzierung: Der Weg zu einer Gedenkstätte im Mühldorfer Hart ist steinig. Ans Aufgeben denkt jedoch keiner.

Unter dem an Zynismus schwer zu überbietenden Decknamen

"Weingut I" wollte das Nazi-Regime in den letzten Jahres des Zweiten Weltkriegs eine Bunkeranlage gigantischen Ausmaßes errichten lassen. Unter zwölf riesigen Bögen aus Beton sollten halbunterirdisch Kriegsflugzeuge produziert werden. Die Anlage wurde nie fertiggestellt, bei Kriegsende waren lediglich sieben Bögen errichtet. Das Leid, das den Arbeitern im

Mühldorfer Hart angetan wurde, war indes verheerend.

Zwischen August 1944 und Mai 1945 arbeiteten über 8000 Häftlinge, ein Großteil davon aus Ungarn, am Rüstungsbunker. Beinahe die Hälfte von ihnen fand im Mühldorfer Hart den Tod. Einige fielen der körperlichen Schwerstarbeit und den menschenunwürdigen Lebensbedingungen zum Opfer, viele Häftlinge wurden aber auch einfach umgebracht. Wer am Rüstungsbunker arbeiten musste, hatte eine durchschnittliche Lebenserwartung von unter zwei Monaten.

Ist das Areal nicht bedeutend genug?

Eigentlich ist man sich in der Region längst einig, dass im Mühldorfer Hart eine Gedenkstätte entstehen soll - im Gedenken an die Opfer und als Erinnerungsort für künftige Generationen. Das Konzept steht längst, aus dem einzigen bis heute erhaltenen Bunkerbogen, dem ehemaligen Waldlager und dem früheren Massengrab sollen Gedenkorte werden. Außerdem soll ergänzend dazu im Mühldorfer Haberkasten eine Dauerausstellung eingerichtet werden.

Im Sommer dann die enttäuschende Nachricht:

Der Förderantrag in Höhe von 1,6 Millionen Euro wird abgelehnt, das Bunkergelände sei schlicht nicht bedeutend genug, so die Begründung. Für die Verantwortlichen in der Region kam dies völlig unerwartet. "Das war natürlich sehr enttäuschend. Mit dem habe ich nicht gerechnet", erinnert sich Eva Köhr im Gespräch mit unserer Redaktion. Die stellvertretende Landrätin engagiert sich als Vorsitzende des Arbeitskreises KZ-Gedenkstätte für das Projekt.

Man habe ein gutes Konzept vorgelegt, so Köhr. Die Begründung des Bundes ist für die stellvertretende Landrätin deshalb nach wie vor nicht nachvollziehbar. "Das Bunkergelände hat nicht nur eine bundesweite Bedeutung, sondern eine globale Bedeutung", sagt Köhr, die insbesondere auf die Erwähnung des Geländes im

jüdischen Museum in New York verweist. Aufgeben, auch das steht für Köhr fest, werde man wegen der Absage des Bundes aber noch lange nicht.

Massengrab und Waldlager werden schon heuer zu Gedenkorten

Mit der Umsetzung eines Teils des Gesamtkonzepts soll schon in diesem Jahr begonnen werden. Auf dem Areal des Waldlagers und des Massengrabs sollen Gedenkorte entstehen, die Finanzierung ist durch die Stiftung Bayerische Gedenkstätten gesichert. Gestaltet werden die Gedenkorte genau so, wie das

Architektenbüro Latz und Partner in seinem Entwurf "Zusammenhänge verstehen - gegen das Vergessen" vorgeschlagen hat. Prägnante Stellen des früheren Waldlagers sollen mit großen "Erinnerungssteinen" markiert werden und auf dem Gelände des früheren Massengrabs soll eine Lichtung aus Baumstämmen symbolisch an die Verstorbenen erinnern.

Die Ausstellung im Haberkasten soll in diesem Jahr zumindest vorbereitet werden. "Die Eröffnung 2015 wäre das Ziel. Ich denke, zumindest das Konzept wird bis dahin stehen", erklärt Köhr. Für eine Zeitspanne von 18 Monate soll ein Experte eingestellt werden, der die Ausstellung vorbereitet, die Finanzierung übernimmt der Förderverein Kreismuseum und die Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Die Finanzierung der Ausstellung selbst durch Stadt und Landkreis ist eigentlich auch schon beschlossen - realisiert werde die Ausstellung "aber nur, wenn es draußen geklärt ist", so Köhr.

er übernimmt die Verkehrssicherung? Wer zahlt?

Draußen, das ist das Bunkergelände. Die Ideen der Architekten auch dort umzusetzen - unter anderem sollen die Besucher das Bunkergelände von einer Plattform aus überblicken - droht nicht nur an der Finanzierung zu scheitern. Fraglich ist auch, wer die Verkehrssicherungspflicht übernimmt. Fakt ist: Das Gelände befindet sich in den Händen mehrerer Privatleute, die Überreste des Bunkers gehören dem Bund, dem Rechtsnachfolger des Dritten Reichs.

Ein Runder Tisch mit Vertretern von Bund und Freistaat sollte die Frage der Verkehrssicherung klären, findet Köhr, die die Verkehrssicherung grundsätzlich bei der

Stiftung Bayerische Gedenkstätten gut aufgehoben sähe. Als Stellvertreterin des Freistaats hat die Stiftung bereits die Trägerschaft der Teilprojekte Waldlager und Massengrab inne. Von der Bayerischen Staatskanzlei hatte Köhr unlängst bereits erfahren, dass sich das Bayerische Kultusministerium schon mit der Problematik befasst.

Eine weitere Hürde sind die komplizierten Eigentumsverhältnisse auf dem Bunkergelände. Das Gebiet befinde sich "handtuchartig" in Privatbesitz, so Köhr. Sollte das Bunkergelände zu einer Gedenkstätte werden, müssten die Eigentümer entweder entschädigt werden oder aber man findet eine Mietlösung, schätzt Köhr.

Sind all diese Fragen geklärt, davon ist Köhr überzeugt, dürfte das Projekt auch an der Finanzierung nicht mehr scheitern. "Ich habe die Hoffnung, dass die Gedenkstätte kommt, sonst machen wir uns lächerlich." Immerhin arbeite man schon seit 30 Jahren daran, auch mit dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher. "Die lassen wir sonst hängen."

"Das ist eine Neverending Story"

Einer dieser Ehrenamtlichen ist Dr. Erhard Bosch, Zweiter Vorsitzender des

Vereins "Für das Erinnern". Auch er ist überzeugt, dass das Projekt letztlich nicht am Geld scheitern wird: "Wenn die Verkehrssicherungspflicht geklärt ist, glaube ich nicht, dass es an den Mitteln scheitert." Ob ein Runder Tisch so bald die Frage der Verkehrssicherungspflicht klären wird, bezweifelt Bosch jedoch. "Ich habe schon so viele Sitzungen im Kultusministerium erlebt...", erinnert sich der Winhöringer. "Seit 1985 sind Bestrebungen da. Das sind bald 30 Jahre und es rührt sich nichts. Das ist eine Neverending Story - aber die Hoffnung stirbt zuletzt."

Die Hoffnung Boschs ist im Moment, dass man bis 2015, wenn sich das Kriegsende zum 70. Mal jährt, "wenigstens irgendetwas vorweisen" könne. Dass Bund, Freistaat und Landkreis keine gemeinsame Lösung finden können, mag der Winhöringer nicht so recht glauben.

Auftrieb für die Erinnerungskultur

Mehrstündige Führungen, Informationsfahrten, Vorträge, Schulungen, Gedenkfeiern und die Pflege der Internetseite des Vereins - Bosch und seine Mitstreiter investieren Jahr für Jahr unzählige Stunden in die Erinnerungsarbeit. Das Interesse an Führungen zu Bunkergelände, Waldlager und Massengrab ist inzwischen allerdings zurückgegangen. In diesem Sommer hat der Verein nur zwei große Führungen ausgeschrieben.

Bosch ist überzeugt, dass eine Gedenkstätte im Mühldorfer Hart der Erinnerungskultur neuen Auftrieb geben könnte. "Wenn jetzt eine Gedenkstätte kommt, würde sicher ein großer Zulauf kommen", findet der Winhöringer. "Normalerweise fährt jede Schule nach Dachau. Es ist aber noch beeindruckender, wenn man es direkt vor Ort hat."

Für Eva Köhr ist die Gedenkstätte schlicht unverzichtbar. Man müsse dem "rechten Sumpf", der wieder hochkomme, entgegenwirken. Von "Wollen" könne deshalb keine Rede sein. "Man muss sich der Vergangenheit stellen."

Ein Film für das Erinnern

Jugendliche zeigen zum ersten Mal Doku zum Mühldorfer Hart

Burghausen. Es war der Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus, den sich die Jugendlichen aussuchten, um ihren Film zum Mühldorfer Hart – ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau – das erste Mal der Öffentlichkeit zu zeigen. Dabei waren sie selbst überrascht, wie viele zu ihrer Premiere kamen. 26 Minuten und 12 Sekunden war das Werk letztendlich lang, eine Zeit, die gespickt war von historischen Schwarz-Weiß-Bildern und Filmaufnahmen,

Erklärungen der Geschichte und Bedeutung des Mühldorfer Harts aus dem Off sowie aktuellen Impressionen einer Gedenkstätte, die laut Bundesregierung es nicht wert ist, als solche aufgenommen und gefördert zu werden. Nicht fehlen dürfen da selbstverständlich die Verantwortlichen selbst, wie der Verein „Für das Erinnern“, der sich für die Gedenkstätte einsetzen.

Es ist den Jugendlichen gelungen, ein ausgewogenes Bild eines Ortes nicht weit von Burghausen, zu zeichnen, der es ihrer Meinung nach wert ist, dass man sich an ihn erinnert. Sie erläutern die Bedeutung des Mühldorfer Harts, das mehr ist als die Bunkeranlage, in der die Nationalsozialisten bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs Flugzeuge produzieren wollten, mit denen der Krieg noch gewonnen werden sollte. Sie gehen darauf ein, unter welchen Bedingungen die Häftlinge arbeiten mussten, ebenso wie auf die Frage, wie viele Menschenleben denn verwirkt worden sein müssen, damit es der Erinnerungwert ist. Und nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus spielt im Film eine Rolle, ebenso wird die Zeit danach beleuchtet und der unermüdliche Einsatz derer, die das Mühldorfer Hart zur Gedenkstätte machen wollen.

Bezeichnend ist, dass die Jugendlichem um Jugendpfleger Hannes Schwankner es schaffen, all diese Themen anzusprechen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger eine Lektion erteilen zu wollen. Hilfreich ist dabei sicher auch die ruhige und ausgeglichene Stimme von Robin von Iven, der die historischen Ereignisse um das Mühldorfer Hart aus dem Off Revue passieren lässt.

Doch was wäre so ein Film ohne seine Protagonisten. Da ist Max Mannheimer, Überlebender des Holocaust, der auch zur Sprache bringt, dass es heutzutage besonders die Jugend ist, die Ur-Generation, die sich dafür interessiert, warum ihre Ur-Großeltern so lebten wie sie lebten. Da ist unter anderem der Vorsitzende des Vereins „Für das Erinnern“ Franz Langstein, der passender Weise vor den Überresten eines Bunkerbogens am Mühldorfer Hart interviewt wurde. Und da ist mit dem Mühldorfer Landrat Georg Huber auch ein Vertreter der Politik, der bei all

dem Befürworten einer Gedenkstätte auch die Schwierigkeiten aufzeigt, die Sicherheitsrichtlinien oder Trägerschaft mit sich bringen.

Es ist eine einfühlsame Dokumentation, die das Jugendteam auf die Beine gestellt hat. Auf den Auf den zweiten Film über den Nationalsozialismus, das Erinnern und Kontinuität rechten Gedankenguts heute, für den die Jugendlichen unter anderem in der zweite Woche der Osterferien in Wunsiedel sowie in der ersten Augustwoche in Auschwitz

drehen werden, darf man gespannt sein. (Nina Kallmeier)

ovb, 25.2.2014

Knoblauch bittet um weitere Prüfung

Mühldorf/Berlin - Kultus-Staatsministerin Monika Grüttes hat in diesen Tagen Post aus Mühldorf bekommen. Auf zwei DINA4-Seiten erläutert ihr SPD-Landtagsabgeordneter Günther Knoblauch die verfahrene Situation rund um das Bunkergelände im Mühldorfer Hart.

Knoblauch nimmt vor allem Bezug auf die Entscheidung des Kultus-Staatsministeriums, das die Förderung einer Gedenkstätte mit Bundesmitteln mit der Begründung abgelehnt hatte, das Bunkergelände sei in seiner bundesweiten Bedeutung nicht authentisch genug (wir berichteten).

"Da die Ablehnung nicht in ihrer Amtszeit erfolgte, bitte ich Sie, sich mit Ihrem Elan der Angelegenheit anzunehmen und diese einmalige Chance wahrzunehmen, ein außergewöhnliches Zeugnis eines industriemäßigen KZ-Außenlagers in eine Gedenkstätte umzuwandeln", schreibt Knoblauch und fordert Monika Grüttes auf, den "Antrag nochmals unter dem Gesichtspunkt seiner Besonderheit innerhalb der Bundesrepublik prüfen zu lassen". ha

Ovb, 78.4.2014

Mehr als ein Todesurteil

Das Schicksal des polnischen Zwangsarbeiters Stefan Duda, der am 10. Oktober 1941 in Gallenbach bei Taufkirchen hingerichtet wurde, war kein Einzelfall.

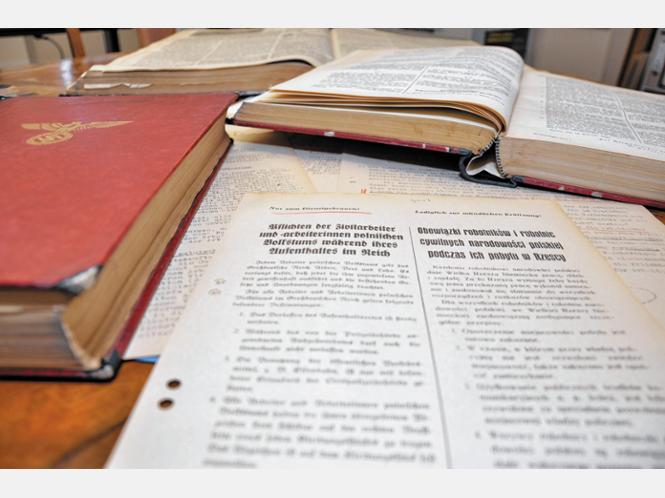

Pflichten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums während ihres Aufenthaltes im Reich. Unter Punkt sieben heißt es: "Wer mit deutschen Frauen oder einem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit dem Tode bestraft." Foto ha

Recherchen der Heimatzeitung in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Mühldorf haben ergeben, dass damals zwei weitere Polen aus dem Landkreis zum Tode verurteilt wurden. Sie starben allerdings nicht vor Ort, sondern wurden in der JVA Stadelheim hingerichtet.

Mühldorf/München - Eine dünne Paketschnur hält das Leben und Sterben des Czeslaw Jasinski zusammen. 50, 60 Seiten lagern sorgsam gebündelt im Staatsarchiv München. Dem roten Aktendeckel folgt das Grau in Grau deutscher Bürokratie im Dritten Reich.

Ganz vorn in der Akte: Das Protokoll des Gendarmerie-Postens Oberneukirchen vom 31. Dezember 1941. An diesem Tag erstattete ein Landwirt Anzeige gegen Jasinski, der die 18-jährige Bauerntochter im Stall unsittlich berührt haben soll. Zwei Tage später saß der Pole bereits im Amtsgerichtsgefängnis Mühldorf.

Im Verhör der Geheimen Staatspolizei in München wehrte sich Czeslaw Jasinski gegen die Vorwürfe: ohne Erfolg. Am 28. März 1942 verurteilte ihn das Sondergericht 1 beim Landgericht München zu sieben Jahren verschärftem Straflager.

Doch so weit kam es nicht. Das Reichsicherheitshauptamt in Berlin kassierte den Richterspruch - und wandelte ihn in ein Todesurteil um. Am 2. November 1942 wurde der 31-Jährige in der JVA Stadelheim hingerichtet. Die Rechnung des Scharfrichters Reichhart weist einen Betrag von 120 Reichsmark aus. Alles hatte eben seine Ordnung.

Vor seinem Tod hatte Czeslaw Jasinski in den Verhören bekräftigt, dass er über die "Pflichten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums während ihres Aufenthaltes im Reich" genau informiert worden sei. Mehr noch: Die Folgen eines Verstoßes gegen die Gesetze waren ihm nur wenige Monate vor seiner Verhaftung drastisch vor Augen geführt worden.

Am 10. Oktober 1941 war Jasinski einer von vielen polnischen Zwangsarbeitern aus der Region, die in Gallenbach bei Taufkirchen die Hinrichtung des Stefan Duda miterlebten - miterleben mussten. Zur Abschreckung, um sich nicht mit deutschen Frauen einzulassen (wir berichteten). Duda und Jasinski waren aber nicht die einzigen Zwangsarbeiter im Landkreis, die "wegen fortgesetzter Herabsetzung des Deutschtums in Tateinheit mit Beleidigung und Gewaltunzucht" zum Tode verurteilt wurden.

Boleslaw Lukaczynski starb am 24. Juni 1941 - um 6 Uhr morgens, ebenfalls im Hof der JVA Stadelheim. Vom Verlassen der Zelle bis zum Tod des Häflings vergingen eine Minute und 20 Sekunden, heißt es in den Dokumenten, die auch das Urteil des Sondergerichts enthalten. Auf 14 Seiten wird beschrieben, wie Lukaczynski, der als freiwilliger Fremdarbeiter auf einem Hof bei Egglkofen beschäftigt war, die Magd des Bauern vergewaltigt haben soll.

Am Ende des Falls steht - wie so oft - Aussage gegen Aussage: Die Magd beschuldigt den Polen der Gewalt; er spricht von "leidenschaftlichen Küssen" ihrerseits. Die letzten vier Seiten der Akte Lukaczynski: das vergebliche Gnadengesuch an Adolf Hitler.

Bei den Recherchen im Staatsarchiv taucht darüber hinaus der Name eines weiteren Zwangsarbeiters auf: Alexander Matwieyew. Auch er war als freiwilliger Landarbeiter im Landkreis tätig, auf einem Hof bei Obertaufkirchen. Dort kam es zu einer Liaison mit der Dienstmagd. Beide räumten die Beziehung im Verhör ein, trotzdem stand der Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung im Raum. Das Urteil des Landgerichts München gegen den "Volksschädling" fiel vergleichsweise milde aus: drei Jahre Gefängnis.

Die Akten wandern nach ein paar Stunden schließlich zurück ins Archiv: fein geordnet, fest verschnürt. Mehrere hundert Seiten über ein bis dato kaum beachtetes Kapitel der Fremd- und Zwangsarbeiter im Landkreis Mühldorf. Zurück bleibt vor allem eins: die Erkenntnis, dass Stefan Dudas Tod in Taufkirchen zwar die einzige Hinrichtung im Landkreis, aber ganz sicher kein Einzelfall war. Ha

Thomas Muggenthaler befasst sich seit Jahren mit den Hinrichtungen polnischer Arbeiter im Dritten Reich

"In vielen Orten schämt man sich bis heute"

Mühldorf - Der Journalist Thomas Muggenthaler stieß vor knapp zehn Jahren im Staatsarchiv Amberg auf Akten, die die Hinrichtung von über 20 polnischen Zwangsarbeitern in Niederbayern und Oberbayern dokumentierten. Im Jahr 2010 veröffentlichte der Regensburger unter dem Titel "Verbrechen Liebe" ein Buch zu dem Thema.

Derzeit recherchiert er Fälle in Oberbayern und Franken, also im Bereich der Gestapoleitstellen München und Nürnberg. Im Interview mit der Heimatzeitung spricht Muggenthaler über die Hinrichtung in Taufkirchen, angemessenes Gedenken und die Frage, warum auch nach über 70 Jahren die Aufarbeitung so schwierig ist.

∗ In Taufkirchen fand die einzige Hinrichtung eines Zwangsarbeiters im Landkreis statt. Ein Einzelfall ist es dennoch nicht. Wie viele derartige Hinrichtungen gab es in Bayern?

Genaue Zahlen liegen mir nur über Niederbayern und die Oberpfalz vor. Dort gab es 22 Hinrichtungen polnischer Zwangsarbeiter, die wie in Taufkirchen vor Ort stattfanden. In Bayern dürften es von 1941 bis 1943 rund 80 gewesen sein.

∗ Während den anderen "Sonderbehandlungen" gegen polnische Zwangsarbeiter im Landkreis angebliche Vergewaltigungen vorausgingen, bezahlte Stefan Duda die Liebesbeziehung zu einer Bauerntochter mit seinem Leben.

Das macht die Geschichte gerade für Oberbayern sehr bemerkenswert. Hier waren Todesurteile nach klassischen Liebesbeziehungen eher die Ausnahme, während sie in Niederbayern und der Oberpfalz eher die Regel waren. Der einzige Vorwurf, der Stefan Duda gemacht wurde, ist tatsächlich, dass er sich mit einer Bauerntochter eingelassen hatte. Selbst 1952, als alle Beteiligten noch einmal im Rahmen von Ermittlungen gehört wurden, stand kein anderes Vergehen oder Verbrechen im Raum. So ist es jedenfalls dokumentiert.

∗ Die Dokumente im Fall Taufkirchen belegen auch, dass nicht nur der Pole Stefan Duda, sondern auch die Bauerntochter ein Opfer war.

Ja, auch das lässt sich in Taufkirchen beispielhaft erkennen. Für die Bauerntochter gab es noch nicht einmal einen Gerichtsprozess, sie musste acht Monate lang ins Konzentrationslager Ravensbrück.

∗ Der Gemeinderat in Taufkirchen hat sich jüngst in einer knappen Entscheidung gegen die Errichtung eines Gedenksteins ausgesprochen. Überrascht Sie das?

Viele Gemeinden tun sich hart mit der Aufarbeitung dieser Geschichten. Im Raum Landshut-Kehlheim zum Beispiel lag ein Antrag auf Errichtung eines Gedenksteins drei Gemeinden vor, alle drei lehnten ihn ab. Mit dem Hinweis, dass man keine alten Wunden aufreißen wolle. Umso bewundernswerter ist das Engagement von Hilarius Häußler in Taufkirchen, der sich nicht bremsen lässt.

∗ Sind die Wunden auch nach über 70 Jahren noch nicht ausreichend verheilt?

Das liegt daran, dass manchmal auch Frauen aus dem Dorf beteiligt waren. Zum Teil leben noch Kinder aus den verbotenen oder späteren Beziehungen. Die Hinrichtungen waren Jahrzehnte lang Tabu, in vielen Orten schämt man sich bis heute für das, was passiert ist. Trotzdem sind es so außergewöhnliche Ereignisse, dass sich die Leute immer noch gut daran erinnern. Vorausgesetzt sie sind bereit, darüber zu reden.

∗ Wer bricht in der Regel das Schweigen?

Das ist ganz unterschiedlich. In Zachenberg nahmen sich der Pfarrer und der Bürgermeister des Themas an, in Adlkofen bei Landshut war es der Trachtenverein, in Nittenau ein Stadtrat von den Grünen. In Wolfsdorf bei Landau war es der Heimatverein, der das Gedenken vorangetrieben hat. Denn Schweigen hilft ja nichts, es braucht einen offenen Umgang mit der Geschichte. Gerade um zu verstehen, wie es damals so weit kommen konnte. ha

ovb, 15.4.2014

Verein will KZ-Gelände in Erinnerung halten und lädt auch heuer zur Feierstunde im Mühldorfer Hart

Gedenkfeier im "unbedeutendem Lager"

Mühldorf - Mit einer Veranstaltungsreihe hat der Verein "Für das Erinnern" der Menschen gedacht, die während der NS-Zeit im KZ-Außenlager Mühldorf gequält wurden. Höhepunkt ist die Gedenkfeier im Mühldorfer Hart.

Alljährlich erinnert der Verein für das Erinnern an die Gräuel, die die Nationalsozialisten vor allem jüdischen Gefangenen im KZ-Außenlager Mühldorf antaten. Foto hon

Mit dem Motto "Das Mühldorfer Hart - zu unbedeutend zum Erinnern" nimmt der Verein nach Angaben seines Vorsitzenden Franz Langstein die jüngste Entwicklung auf: Trotz langjähriger Bemühung in Berlin und München ist es noch immer nicht gelungen, das Konzept für die Gedenkstätte umzusetzen.

Heuer wird neben SPD-Landtagsabgeordnetem Günther Knoblauch und Landrat Georg Huber Zsuzsa Fritz sprechen. Fritz leitet das Balint-Haus, ein jüdischen Bildungshaus, in Budapest.

Die Gedenkfeier beginnt am Montag, 28. April, um 18 Uhr. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz der Innbeton.

Unter dem Titel des Gedenktags steht auch ein Film, den Jugendliche aus Burghausen gedreht haben und der am Freitag, 25. April, 19.30 Uhr im Ökonomiestadl gezeigt wird. Beginn ist 19.30 Uhr. Nach der halbstündigen Vorführung stehen die Jugendlichen zum Gespräch bereit. Beim Museumstag am Sonntag, 18. Mai, zeigt das Kreismuseum seine Bestände aus der NS-Zeit. hon

SZ 22. April 2014

KZ-Überlebender Joshua Kaufman

"Wo sind die Schienen?"

Wo sind die Schienen? Wo der riesige Betonmischer? Joshua Kaufman, fröstelnd, vor den verfallenden Resten des Rüstungsbunkers der Nazis bei Mühldorf. (Foto: Niels P. Joergensen)

Joshua Kaufman aus Los Angeles hat Auschwitz überlebt und die unmenschliche Schufterei im KZ-Außenlager Mühldorf. Mit 86 Jahren kehrt er zurück - und fragt sich, warum so wenig Raum fürs Gedenken bleibt.Von Benjamin Emonts, Dachau/Mühldorf

Joshua Kaufman aus Los Angeles besitzt zwei Paar Schuhe, eines für die Arbeit, das andere für besondere Gelegenheiten. An diesem nasskalten Tag im April trägt Kaufman die blank geputzten, schwarzen Herrenschuhe aus Leder. Der 86-Jährige steht inmitten eines Waldes bei Mühldorf am Inn, um ihn herum erstreckt sich eine Betonlandschaft, etwas weiter seitlich die 32 Meter hohe und dreimal so breite Ruine eines Rüstungsbunkers der Nazis.

Kaufman blickt seiner Tochter Rachel in die Augen. "Wo sind die Schienen? Wo ist der riesige Betonmischer? Wo sollen hier die Tausenden Menschen gearbeitet haben?" Rachel kann ihm die Antwort nicht geben. Das, was ihr Vater sieht, ist fast alles, was vom ehemaligen KZ-Außenlager Mühldorf übrig geblieben ist.

Jahrzehntelang hat er geschwiegen, er wollte seinen Töchtern das alles nicht zumuten.

Hier, im Lager Mettenheim I, musste Joshua Kaufman im Jahr 1944 tagein, tagaus 50 Kilogramm schwere Zementsäcke schleppen. "Zwölf bis 16 Stunden. Wer das nicht geschafft hat, wurde in den Zementmischer geworfen", sagt Kaufman. Viele der KZ-Häftlinge, allein mehr als 2900 im Außenlager Mühldorf, haben die unmenschlichen Strapazen nicht überlebt. Doch der 86-jährige Jude, ein groß gewachsener Mann mit kerzengerader Haltung, steht nun hier: vor den verfallenden Überresten aus seiner Vergangenheit.

Seine vier Töchter und sein fünf Monate alter Enkel Ethan haben ihn von Los Angeles nach Deutschland begleitet. "Seine Familie ist sein Leben", sagt Tochter Malkie. Ihr Vater hat jahrzehntelang über seine Haft in den Konzentrationslagern Auschwitz, Dachau und Mühldorf geschwiegen. Seinen Bekannten, erst recht seinen Kindern wollte er die Erzählungen von den Gräueltaten der Nazis ersparen, sagt er.

Seit geraumer Zeit aber spricht Kaufman über seinen Leidensweg, "es sprudelt aus ihm heraus", sagt Tochter Judy. Auch jetzt, am Abend vor der Mühldorf-Exkursion, gibt der 86-Jährige bereitwillig und gestikulierend Auskunft. Er steht vor etwa 100 Zuhörern im voll besetzten Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau. Es ist erst das vierte Mal, dass Kaufman vor Publikum seine Geschichte erzählt. Trotz des ernsten Themas spricht er mit Humor. Der Dolmetscherin schickt er voraus: "I will try to speak in a Shakespeare English." Dann beginnt Kaufman seine eineinhalbstündige Erzählung: in kurzen, einfachen Sätzen. Es wirkt, als sei das Vortragen schon immer sein Geschäft gewesen.

Das Martyrium von Joshua Kaufman beginnt schon während seiner Kindheit in der ungarischen Stadt Debrecen, wo er am 20. Februar 1928 in einer ultra-orthodoxen, jüdischen Familie auf die Welt kommt. Der kleine Joshua, so sieht es die Lebensweise der Familie vor, geht regelmäßig zur Talmud-Schule, er betet täglich und besucht die Synagoge im Ort. Joshua und sein Vater werden wegen ihres Glaubens "jeden Tag, jede Woche, jeden Monat" von ungarischen Faschisten schikaniert, immer wieder auch verprügelt. "Wir hatten uns daran gewöhnt", sagt Kaufman, sein Vater habe ihm immer gesagt: "Alles kommt von Gott."

Als er seinen Vater wiedertrifft, macht er ihm erst mal Vorwürfe: Warum sind wir nicht geflohen?

Joshua, seine Mutter und seine drei Geschwister müssen im Juni 1944 ins Getto von Debrecen umsiedeln und werden wenige Wochen später nach Auschwitz deportiert. Hier lautet das Überlebensmotto angeblich "Arbeit macht frei", wie es in eisernen Lettern über dem Tor des Stammlagers steht. Joshua Kaufman ist stark, deshalb denkt er sich: "Dann arbeite ich halt, was soll's." Als der gefürchtete Nazi-Arzt Josef Mengele ihn von seiner Familie trennt, widersetzt sich Kaufman anfangs noch. Doch schließlich muss er aufgeben, weil er geschlagen wird "wie ein Hund, immer und immer wieder".

Seinen Glauben an Gott verliert der junge Joshua in dieser Zeit. Er sagt: "Ich bin ultra-orthodox erzogen worden und ich war ultra-orthodox - bis ich es mir anders überlegt habe." Am Abend seiner Ankunft liegt im Lager Auschwitz-Birkenau Rauch und ein merkwürdiger Geruch in der Luft. "Alle, die nicht hier sind, werden gerade in Rauch verwandelt", sagt ihm ein Mann und deutet auf das Krematorium. Wie Kaufman später erfahren wird, gingen auch seine Angehörigen - bis auf eine Schwester, die er später noch einmal über einen Zaun sehen sollte - "sofort ins Gas". Von 100 Mitgliedern der Großfamilie Kaufman, das berichtet der 86-Jährige, überlebten letztlich außer ihm nur vier den Holocaust: drei Cousins und sein Vater.

Für ihn selbst bietet sich nach einigen Wochen die Gelegenheit eines Ortswechsels ins Ungewisse. Freiwilligen wird eine dreifache Essensration in Aussicht gestellt, "alles andere war mir egal". Er begibt sich auf einen viertägigen Fußmarsch - und überlebt, ohne Essen, ohne Schlaf. Wie ist das möglich? Kaufman selbst sagt: "Ich habe einfach immer an eine bessere Zukunft geglaubt." Seine Tochter Rachel ergänzt: "Er sieht immer ein Licht, auch in den finstersten Zeiten."

So gelangt ihr Vater im September 1944 schließlich über einen Zugtransport zum KZ Dachau, von wo aus er einen Tag später ins Außenlager Mühldorf transportiert wird. Wie in vielen Außenlagern Dachaus müssen die Häftlinge dort für die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten - bis sie vor Erschöpfung oder vor Hunger sterben. Doch Kaufman ist immer noch stark genug, um zu überleben. Am 30. April 1945 wird er bei einem erneuten Viehwagentransport bei Seeshaupt von den Amerikanern befreit.

Nach dem Krieg kommt Kaufman mit Hilfe eines russischen Soldaten zurück nach Debrecen, wo er auf seinen Vater trifft. Der war wie viele andere ungarische Juden vor der Deportation von der Regierung zur Zwangsarbeit an der Ostfront verpflichtet worden. Nach seiner Rückkehr macht Joshua Kaufman seinem Vater anfangs schwere Vorwürfe, denn die Familie hätte das Geld gehabt, um schon früher auszuwandern.

Doch der Vater hatte damals immerzu auf die Worte ihres Rabbis verwiesen, der die baldige Ankunft des Messias ankündigte. Doch den, so glaubt Kaufman heute zu wissen, "gibt es genauso wenig wie Santa Claus". Schließlich wandert Kaufman dennoch mit seinem Vater für 25 Jahre nach Israel aus. Er ist Patriot. Mit der israelischen Armee zieht er in den israelischen Unabhängigkeitskrieg, den Sechstagekrieg sowie 1973 in den Jom-Kippur-Krieg.

Tochter Rachel sagt: "Er war mit Israel verheiratet." Bis ihr Vater auf einem Amerikabesuch seine Frau Margarete kennen lernte, eine Jüdin, die als Baby das Getto von Budapest überlebte. Es war Liebe auf den ersten Blick, sagt Kaufman, drei Tage nach der ersten Begegnung habe sie ihm gesagt: "Ich bin dein."

Joshua Kaufman blieb in Los Angeles und bekam vier Töchter, die inzwischen zwischen 33 und 40 Jahre alt sind. Noch heute ist der 86-Jährige mit seinem alten Truck in Los Angeles unterwegs. Der Mann mit der kerzengeraden Haltung arbeitet immer noch als Klempner. Er sagt: "I will sleep when I am dead."

Joshua Kaufman und seine vier Töchter Judy, Rachel, Malkie und Alexandra (samt Enkelkind Ethan) in Mühldorf. (Foto: Niels P. Joergensen)

OVB, 25.4.2014

Ein heikler Sanierungsfall

Darf man ein KZ sanieren? Auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII bei Landsberg-Erpfting wollen Experten die ehemaligen Häftlingsbaracken instandsetzen. Ein heikles Unterfangen.

Darf man ein KZ sanieren? Auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering VII bei Landsberg-Erpfting wollen Experten die ehemaligen Häftlingsbaracken instandsetzen. Ein heikles Unterfangen.

von dirk walter

Landsberg – Eines stellt Generalkonservator Mathias Pfeil gleich mal klar: „Das ist keine Restaurierung, sondern eine Instandhaltung.“ Und: „Das darf am Ende keinesfalls so aussehen, als hätte man die Baracken glänzend wiederhergestellt.“ „Ja kein Disneyland“, das ist auch die Marschroute, die Manfred Deiler vorgibt.

Deiler ist der Vizevorsitzende der „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“. Der kleine Verein kümmert sich seit mehr als 30 Jahren um die Überreste eines großen Lagerkomplexes: Wo jetzt der Löwenzahn blüht, fand 1944/45 das Grauen statt. Kaufering VII war ein Außenlager des KZ Dachau und gehörte zum Rüstungsprojekt „Ringeltaube“. Mehrere tausend KZ-Häftlinge, oft direkt aus Auschwitz als „arbeitsfähig“ hierhin selektiert, schufteten unter Aufsicht von SS und „Organisation Todt“. Ihre Aufgabe war es, Rüstungsbunker zu bauen, in denen das Düsenflugzeug Me 262 hergestellt werden sollte. Dazu kam es nicht – doch geschätzt 14000 zumeist jüdische Häftlinge starben in den insgesamt elf Lagern rings um Landsberg und Kaufering. Viele Lager-Standorte sind komplett zerstört – Kiesunternehmer haben sich hier eine goldene Nase verdient. Kaufering VII jedoch blieb – weil der verstorbene Fleischgroßhändler Alexander Moksel, selbst jüdischer Holocaust-Überlebender, der Bürgervereinigung Geld gab. Der Verein kaufte das Gelände und bewahrte es vor der Zerstörung.

69 Jahre später sind vom KZ Nummer sieben nur mehr einige Baracken übrig geblieben, dazu noch etliche Betonfundamente. Mehrere dieser Erdbunker, in denen die KZ-Häftlinge unter erbärmlichen Bedingungen hausten, sind verrottet, aus dem Boden einer der Baracken stemmt sich sogar eine mächtige Fichte empor. Drei der Erdbunker sind jedoch erhalten – und auf sie richtete sich gestern das geballte Interesse des Denkmalschutzes. Die Baracken sind akut einsturzgefährdet. Um das zu verhindern, hat sich die Landsberger „Bürgervereinigung“ nach langem Zögern auf die Restaurierung eingelassen. Ohne Streit ging es nicht – der ehemalige Lehrer Anton Posset, ebenfalls Vereins-Vizevorsitzender, lehnt die Restaurierung nun vehement ab. „Wir haben 23 Jahre zusammengearbeitet“, sagt Deiler. „Das tut schon weh.“ Posset sei ein schwieriger Mensch, sagt auch der CSU-Abgeordnete Thomas Goppel, gleichzeitig Vorsitzender des Landesdenkmalrats. Aber er sei ihm „dankbar“, denn ohne seine Vorfeld-Arbeit wäre das Lager nicht erhalten geblieben.

Dann stapft Deiler in dicken Gummistiefeln über das Gelände und zeigt auf eine Baracke. „Sie ist erst vor einigen Jahren eingestürzt. Die Schneelast“, bedauert er. Danach habe ein Umdenken eingesetzt. Behörden wurden aktiviert, Gelder zusammengekratzt – die Sanierung kostet etwa 800000 Euro. Der Münchner Architekt Franz Hölzl wurde engagiert. Die Baracken-Bauweise ist kompliziert. Das gewölbte Dach besteht aus Tonflaschen, die ineinander gesteckt wurden – ein französisches Patent, das die Nazis aus unerklärlichen Gründen beim Bau des Lagers VII einsetzten. Hölzl beteuert, es werde nur konservierende Eingriffe geben, „keine sichtbaren Veränderungen“. Er spricht dann viel über Dübelsysteme und Mörtelschichten, am Ende aber wird klar: Für Puristen ist das nichts. Schon haben Bauarbeiter die Fundamente der Baracken freigelegt. Die mit Gras bewachsenen Baracken – früher ein Sichtschutz gegen Fliegerangriffe – sollen abgeräumt und mit Teichfolie neu abgedichtet werden. Die alte Humusschicht muss weg – Sondermüll, sie ist mit Teer verseucht. Im Herbst 2015 sollen die drei Baracken wieder stabil sein.

Das kann für den dauerhaften Erhalt von Kaufering VII aber nur der Anfang sein. Deiler schwebt ein Dokumentationszentrum vor. „Das ist zwingend“, sagt auch Bayerns Oberster Denkmalschützer Mathias Pfeil. Wer das finanzieren soll, weiß niemand.

Und dann ist da noch ein Problem: Das Gelände des KZ Kaufering VII war früher viel größer – die Bürgervereinigung besitzt nur ein Drittel davon. Der Rest gehört der Stadt Landsberg, die es zugelassen hat, dass das Areal vergammelt. Es war früher Bauschuttdeponie, nun ist es ein Altlasten-Sanierungsfall. Klar ist: Es wird teuer. Das ist vielleicht ein Grund dafür, warum Landsbergs Oberbürgermeister Mathias Neuner nur vage von einer „Machbarkeitsstudie“ spricht, wenn man ihn darauf anspricht.

Ovb, 30.4.2014

Am Ort der Konfrontation

Von wegen "Zu unbedeutend zum Erinnern? " Bei der Gedenkfeier zur Befreiung des KZ-Außenlagers im Mühldorfer Hart am ehemaligen Bunkerbogen gaben Redner eine klare Antwort: Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen darf niemals enden - gerade an einem so einmaligen Ort wie dem Bunkerbogen.

"Nichts ist so fragil, wie die Demokratie und Achtung der Menschenwürde": Franz Langstein, Vorsitzender des Vereins "Für das Erinnern" begrüßte etwa Gäste zur Gedenkfeier. Fotos rob

Zur Aktion des Vereins "Für das Erinnern - KZ-Gedenkstätte im Mühldorfer Hart" waren am Montagabend etwa 100 Besucher gekommen.

Mühldorf - SPD-Landtagsabgeordneter Günther Knoblauch entgegnete der mit "mangelnder Authentizität" begründeten ablehnenden Haltung des Kultus-Staatsministeriums auf Bundesebene zur Errichtung einer offiziellen Gedenkstätte: "Es ist der Widerstand des Bogens inmitten des zerstörten Geländes, der Geschichte mehr demonstriert, als restaurierte Gebäude." Knoblauchs Vergleich: "Was erinnert mehr an schreckliche Bombennächte - der restaurierte Dom oder die Gedächtniskirche in Berlin?"

Der Bunkerbogen sei ein "von sich aus unverkennbares Mahnmal" - ebenso ein "Zeichen für das Aufbäumen gegen Zerstörung" als auch eine "erschütternde Demonstration der Erinnerung an arbeitende, geschundene Menschen und gleichzeitig ein Beispiel für die Endlichkeit menschlichen Größenwahns". Das Fazit des Landtagsabgeordneten: "Diese Konstellation, wie sie hier ist, gibt es sonst nirgends in unserem Land".

Knoblauch erinnerte an den Besuch des ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten Gordon Bajnai im vergangenen Jahr am Bunkergelände und an die heutige Lage dort: Das Beispiel Ungarn zeige, wie "schnell eine Verfassung geändert wird, wie Menschenrechte und Grundrechte unserer europäischen Gemeinschaft auszuhöhlen, einzuschränken oder abzuschaffen" seien. Bajnai habe die Aufklärungsarbeit in Deutschland und besonders in Mühldorf als "vorbildlich" bezeichnet.

Die Lage dort bestätigte Zszusa Fritz, Leiterin einer jüdischen Bildungseinrichtung in Budapest: "Ich komme aus einem Land, in dem man vergessen will." Die Aufklärungsarbeit sei notwendig: "Ich vergesse nichts, niemals!" so Fritz. Der Bunkerbogen im Mühldorfer Hart sei ein "Ort, an dem es keine andere Möglichkeit gibt als Konfrontation", so Fritz, für die Erinnerungen helfen "Frieden zu stiften und in die Zukunft zu blicken".

Leslie Schwartz, überlebender ehemaliger Häftling des KZ-Mühldorf, sagte, er stehe einer Einladung der ungarischen Regierung zum Besuch "skeptisch" gegenüber. Schwartz war als 14-Jähriger vom Vernichtungslager Auschwitz über Dachau nach Mühldorf gekommen. "Es war die Hölle", beschrieb Schwartz sein Leiden. Sein Auftrag sei es, "nie zu vergessen". Als ehemaliger KZ-Häftling und Überlebender fühle er sich "verpflichtet, Zeugnis zu geben, wozu Menschen fähig sind".

Mühldorfs Landrat Georg Huber ist sich sicher, dass eine "Gedenkstätte im Mühldorfer Hart nicht bedeutungslos ist". Die Ablehnung einer Gedenkstätte sei "in keinster Weise nachvollziehbar".

Das Kultus-Staatsministerium hatte die finanzielle Unterstützung zur Einrichtung einer Gedenkstätte im Mühldorfer Hart abgelehnt und auf eine geringe Bedeutung des Ortes verwiesen (wir berichteten).

Huber sagte, dass Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle die Erarbeitung eines Lösungsvorschlags zugesichert habe, mit dem Ziel, eine Gedenkstätte in "vernünftiger und realistischer Zeit" umzusetzen, damit Überlebende dies noch erleben könnten. Huber zufolge wird noch in diesem Jahr mit einer teilweisen Umsetzung des bestehenden Gedenkstättenkonzeptes begonnen. Das Museum im Mühldorfer Haberkasten werde 2015 eröffnet.

Franz Langstein sagte als Vorsitzender des Vereins "Für das Erinnern" und mit Blick auf die politischen Ereignisse in Europa, nichts sei "so fragil, wie die Demokratie und Achtung der Menschenwürde". Nichts komme dagegen "so schnell, wie Nationalismus, wie Ausgrenzung, wie Menschenverachtung". Langstein erinnerte an den Besuch des ehemaligen Häftlings Joshua Kaufmann am Bunkergelände und dessen Erstaunen, dass er hier kaum mehr etwas sehen könne. "Wenn wir nichts sehen, wissen wir nicht, was es bedeutet, worauf es aufmerksam macht", sagte Langstein. Für Langstein muss eine Gedenkstätte im Mühldorfer Hart aufgrund ihrer großen Bedeutung "noch sichtbarer" werden - auch weil die an die Verbrechen erinnernden Überlebenden sterben. rob

ovb, 17.Mai 2014

Zeichen gegen das Vergessen gesetzt

10.Oktober 1941 - Gallenbach in der Gemeinde Taufkirchen ist Schauplatz eines barbarischen Verbrechens: Der polnische Zwangsarbeiter Stefan Duda wird von Nazi-Schergen hingerichtet, weil er eine deutsche Bauerntochter liebte. Polnische Landsleute und Taufkirchener Bürger müssen zuschauen. Fast 73 Jahre später versammelten sich nun wieder Menschen am Waldrand bei Gallenbach, um an der Stelle, wo einst der Galgen stand, einen Gedenkstein einzuweihen und ein Zeichen zu setzen - gegen das Vergessen und für Frieden und Menschlichkeit.

Taufkirchen - Dort, wo im Oktober 1941 SS und Gestapo die grausige Fratze des Rassismus zeigten, die Menschenverachtung des nationalsozialistischen Regimes öffentlich inszenierten, singt an diesem Abend im Mai 2014 der Taufkirchener Rhythmuschor Marienlieder. Gebete werden gesprochen. Mit einer Maiandacht wird die Gedenkstele feierlich eingeweiht, die die Weidenbacher Steinmetzmeisterin Franziska Kreipl-Poller aus grauem Sandstein aus Polen geschaffen hat.

Am Waldrand bei Gallenbach, dort wo 1941 der Galgen stand, steht jetzt ein Gedenkstein für den ermordeten polnischen Zwangsarbeiter Stefan Duda. Pfarrer Michael Seifert weihte die Stele im Rahmen einer Maiandacht ein (Bild rechts). Die polnische Generalkonsulin Justyna Lewanska (Bild links) aus München gekommen. Wie sie so sprachen auch Bundestagsabgeordneter Stephan Mayer und Bürgermeister Jakob Bichlmaier (linkes Bild von rechts) bei der Gedenkfeier, die die Familie Häusler, Hilarius und seine Frau Clauda (mit ihren Kindern) organisiert und initiiert hatten. Fotos hg

An die große Geste der Versöhnung, mit der deutsche und polnische Bischöfe stellvertretend für ihre Völker schon in den 60er-Jahren einander Vergebung gewährten und um Vergebung baten, erinnert Pfarrer Michael Seifert in seiner Ansprache. Es gehe nicht darum, anzuklagen und zu verurteilen, sagt er und deutet an, wie schwer sich noch immer viele Taufkirchener mit der Erinnerung an dieses Verbrechen und mit diesem Gedenkstein tun. Unrecht sei nicht nur in den großen Konzentrationslagern, Unrecht sei auch vor der Haustüre geschehen. "Wir sind hier, um deutlich zu machen, dass so etwas nicht wieder passiert."

"Alle Menschen haben die gleiche Würde aus der Liebe Gottes heraus", so Seifert. "Dafür wollen und müssen wir uns als Christen immer wieder einsetzen."

Diesem Anliegen fühlen sich Hilarius Häusler und seine Frau Claudia-Häusler-Maier, die Wirtsleute von Gallenbach, verpflichtet. Auf ihre Initiative wurde der Gedenkstein aufgestellt. Mit der Übernahme der Gaststätte vor einigen Jahren haben sie nicht nur das materielle Erbe angetreten, sondern "auch die Verantwortung für die Geschichte des Hauses", wie Häusler sagt.

Und zu dieser Geschichte gehört die Erinnerung an jenen polnischen Zwangsarbeiter, der nicht weit von Gallenbach ermordet wurde. Allein deshalb, weil er sich in eine deutsche Frau verliebt hatte, und das Paar verraten wurde. Die Liebe zwischen diesen beiden Menschen - für die Nazis war sie "Rassenschande", ein todeswürdiges Delikt. Nach dem Krieg blieb ein Schatten über Gallenbach und Taufkirchen, die Ereignisse dieses Tages waren über Jahrzehnte ein Tabu.

Dem namenlosen Opfer einen Namen gegeben

"Wir wollten dem namenlosen Polen den Namen zurückgeben", sagt Häusler zur Intention der Familie. Eine Inschrift auf der Rückseite des Steins erinnert an den "namenlosen Polen": Stefan Duda, der am 19. Februar 1915 im Kreis Kielce geboren wurde und am 10. Oktober 1941 hingerichtet wurde.

"Das Gedenken begann klein und privat", mit Erzählungen der Großmutter, berichtet Hilarius Häusler den Teilnehmern der Feier. Mehr als 250 Menschen sind gekommen, trotz nasskalten Wetters, viele aus dem nahen und weiteren Umkreis, auch viele Taufkirchener, unter ihnen Bürgermeister Jakob Bichlmaier. Die polnischen Zwangsarbeiter wie die Bürger Taufkirchens, die gezwungen wurden zuzuschauen, seien Opfer eines Regimes gewesen, "für das Menschlichkeit ein Fremdwort war", sagt er. Und: Dieses Regime sei durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen. Auch heute müsste man deshalb wachsam sein, mahnt er.

Bis heute wisse man nicht, was mit den sterblichen Überresten Stefan Dudas passiert sei, sagt Bichlmaier sichtlich bewegt. "Vielleicht hat er jetzt eine Heimat gefunden."

Die größte Errungenschaft der Politik in den letzten 60 Jahren sei es, dass "wir in Frieden, Freiheit und guter Nachbarschaft in Europa zusammenleben", so der Bürgermeister. In diesem Sinne äußerte sich auch Justyna Lewanska, polnische Generalkonsulin aus München. "Wir leben heute in einer Traumzeit." Stefan Duda, der für viele andere Opfer steht, wirkt nach ihren Worten gewissermaßen wie "ein Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland" nach. Auch sie brachte ihren Respekt vor der Geste der Erinnerung zum Ausdruck: "Ich bin stolz, sehr froh und glücklich, heute hier zu sein."

Zivilcourage bewiesen

Mit dem Gedenkstein werde ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt, sagt der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer. Es gehe nicht um die Zuweisung von Schuld. Niemand heute trage Schuld für diese Verbrechen, weder individuell noch kollektiv. "Aber alle tragen wir Verantwortung", dass sich die Geschehnisse von damals nicht mehr wieder ereignen. Der Familie Häusler spricht er seine Hochachtung aus. "Sie haben Zivilcourage bewiesen."

Professor John Delaney, einer jener Historiker, die sich seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte der Zwangsarbeiter befassen, stellt das Schicksal Stefan Dudas in den großen Zusammenhang. Jahrzehntelang sei die Geschichte der Zwangsarbeiter und ihrer Ausbeutung in Nazi-Deutschland totgeschwiegen worden. Delaney zeichnet ein differenziertes Bild vom Umgang der damaligen Bevölkerung mit den Zwangsarbeitern. So wie in Taufkirchen, wo es Nazis gab, die Kraiburger Polizei-Akten aber auch von verstörten und empörten Reaktionen vieler Bürger auf die Hinrichtung berichten, war es überall. Da gab es Bauern, die ihre Zwangsarbeiter ausbeuteten und solche, etwa eine mutige Bäuerin aus der Nähe Neumarkts, die menschlich mit ihnen umgingen und deshalb in Konflikt mit der Partei geriet.

"Unsere Zukunft braucht Erinnerung", betonte Stanislaw Glowacki in seinen Worten zur Bedeutung der Erinnerungskultur . "Wer das Erinnern nicht kultiviert, fördert das Vergessen." Glowacki: "Das Erinnern soll helfen, die beiderseitigen Traumata zu bewältigen." hg

pnp 31.10.2014

Ein Fingerzeig nach genau 70 Jahren

Bei Kerzenschein erinnerte Initiator Christian Haringer (rechts) an die Geschehnisse vor 70 Jahren. Rabbi Yehuda Aharon Horovitz (2.v.l.), Prälat Günther Mandl (3.v.l.) und Pfarrer Hans-Ulrich Thoma (nicht im Bild) sprachen Segensworte, ehe Haringer gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Hofauer (l.) einen Kranz an der aus einem steinernen Mahnmal und der Wasserstelle bestehenden Gedenkstätte niederlegten.

Bei Kerzenschein erinnerte Initiator Christian Haringer (rechts) an die Geschehnisse vor 70 Jahren. Rabbi Yehuda Aharon Horovitz (2.v.l.), Prälat Günther Mandl (3.v.l.) und Pfarrer Hans-Ulrich Thoma (nicht im Bild) sprachen Segensworte, ehe Haringer gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Hofauer (l.) einen Kranz an der aus einem steinernen Mahnmal und der Wasserstelle bestehenden Gedenkstätte niederlegten.

Lange war er vergessen. Vergessen und verdrängt. Nichts sollte mehr daran erinnern, dass auch in Altötting KZ-Opfer begraben lagen, dass auch das "Herz Bayerns" während der NS-Zeit kein "Hort des Widerstandes" war, wie es Bürgermeister Herbert Hofauer am Donnerstagabend ausdrückte, als er gemeinsam mit Geistlichen dreier Konfessionen und Stadtvertretern am Friedhof an das erinnerte, was hier auf den Tag genau vor 70 Jahren seinen Anfang genommen hatte.

Damals, am 30. Oktober 1944, war am Friedhof A an der Stinglhamerstraße der erste von insgesamt 254 Wehrmachtssoldaten begraben worden, gestorben während des Krieges in einem der Altöttinger Lazarette. Diese eine Hälfte der Toten hätte wohl kaum jene Verdrängung hervorgerufen. Dafür sorgten vielmehr die Leichname, die zwischen Juni und August 1945 dazukamen: 250 KZ-Insassen, die in den Jahren zuvor im Dachauer Außenlager im Mettenheimer Hart nahe Mühldorf zu Tode geschunden worden waren.

Als der Friedhof 1956 aufgelassen wurde, verschwand mit den Toten schnell auch die Erinnerung an sie. Bis vor wenigen Jahren Heimatforscher Christian Haringer kam und sich auf Spurensuche machte. Das Ergebnis ist ein steinernes Denkmal, das sowohl an die KZ-Opfer als auch an die Soldaten erinnern soll. Ein "Fingerzeig", wie es Bürgermeister Hofauer am Donnerstag nannte, als er nach Segensworten von Stadtpfarrer Prälat Günther Mandl, dem evangelischen Pfarrer Hans-Ulrich Thoma und Rabbi Yehuda Aharon Horovitz gemeinsam mit Christian Haringer einen Kranz niederlegte. Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 1. November, im Alt-Neuöttinger/Burghauser Anzeiger.

ovb, 15.11.2014

Ein Baum erinnert an 42 Tote

Eine 70 Jahre alte Eiche erinnert an den KZ-Judenfriedhof am "Jocklberg" bei Mittergars.

Die alte Eiche am Waldrand beim "Jocklberg" bei Mittergars wurde 1945 über dem Judenfriedhof gepflanzt, den es bei Mittergars-Lohen kurze Zeit gab. Wer hier in der Nähe ausruhen und sich erinnern will, kann das an herausgehobener Stelle auf der Bank am Wegkreuz unter einem mächtigen Baum am Waldrand hundert Meter hinter der Eiche tun. (Foto Basler)

Gars - Gegen das Vergessen gibt es in der stillen Zeit im November einige Gedenk-Sonntage. Josef Kelldorfner aus Mittergars machte die OVB-Heimatzeitungen in diesem Zusammenhang auf den nur noch den Älteren bekannten, um 1945 kurze Zeit existierenden sogenannten "Judenfriedhof am Jocklberg" aufmerksam. Dorthin waren unter Aufsicht der Amerikaner zunächst die im KZ-Außenlager Mittergars gestorbenen Häftlinge umgebettet worden, bevor man sie endgültig in einen der Juden-Friedhöfe bei Neumarkt oder Mühldorf verlegte.

Josef Kelldorfner, der zum von 1944 bis 1945 bestehenden KZ-Außenlager für das Garser Heimatbuch eine Sammlung zahlreicher Schriftstücke, Briefe und Zeitungsartikel zur Verfügung stellte, weiß auch genau, wie man die Stelle heute noch finden kann: Anlässlich der Bestattung der aus dem Massengrab im Wald hinter dem gut zwei Kilometer entfernten Lager exhumierten 42 Toten wurde damals eine Eiche über dem am Jocklberg bei Mittergars-Lohen an der Straßenabzweigung hinauf nach Kochöd neu errichteten Friedhof gepflanzt. Sie hebt sich immer noch deutlich vom Waldrand ab. Die Amerikaner ließen bei der Umbettung übrigens die Mittergarser Bevölkerung unter strenger Aufsicht zusehen, erhebliche Leichengerüche waren zu verkraften.

Im Oktober 1944 ließ die KZ-Verwaltung Dachau ein 150 Meter langes und 75 Meter breites Außenlager für männliche Häftlinge errichten, das dem Außenkommando Mühldorf unterstellt war. Im Garser Heimatbuch ist dazu zu lesen: "Bis zu 350 überwiegend jüdische Häftlinge aus Ungarn, Polen, Litauen und Frankreich hausten hinter einem doppelten Stacheldrahtzaun in 33 Baracken, die jeweils 1,80 Meter hoch, drei Meter breit und sechs Meter lang waren. Es herrschten schreckliche unhygienische Verhältnisse. So gab es keine Heizung, keine Wasserversorgung, keine Fäkalienentsorgung." Die Häftlinge hätten oft um vier Uhr früh aufstehen, barfuß zum Morgenappell antreten und in Holzschuhen arbeiten müssen. Wenn sie durch das Dorf Mittergars "getrieben" worden seien, versuchten Bewohner ihnen Brot und Kartoffeln zuzustecken. Die Wachmannschaften kamen im Gegensatz dazu übrigens in den Genuss einer von der Organisation Todt betriebenen Kino-Baracke.

Was sollten die KZ-Häftlinge errichten? Geplant war laut Garser Heimatbuch ein Befehlsbunker mit drei Räumen am Fuß des Scheiderberges, der für die Stationierung von Flugzeugen ausgehöhlt werden sollte. In Mittergars habe man damals sogar befürchtet, dass der Ort nach Fertigstellung des Luftwaffenstützpunktes "geschleift" werden würde. Auch Betonteile für die Rüstungsanlage in Mettenheim-Hart hätten die Häftlinge produzieren sollen. Anfang 1945 sei bereits ein zweites Bahngleis gelegt worden, außerdem habe man eine Vergrößerung des Lagers geplant. Werkstätten wären am Scheiderberg und am Steinberg schon errichtet gewesen, als der Krieg zu Ende ging.

Das KZ-Außenlager bei Mittergars ist am 23. April 1945 zum letzten Mal erwähnt. Seine Mauerreste sind heute von Wald und Sträuchern überwuchert, 2007 wurde ein Mahnmal gegen das Vergessen an der Straße davor errichtet.

ovb, 3.12.2014

Der Physiker Dr. Imre Bródy starb am 25. November 1944 in einer Baracke des Dachauer KZ-Außenlagers . Der Verein "Für das Erinnern - KZ-Gedenkstätte Mühldorfer Hart" und die Stadt Mühldorf gedachten mit ungarischen Gästen Imre Bródys an dessen 70. Todestag mit einer Feier im Rathaus - und mit Bródy den etwa viertausend anderen Ermordeten an diesem Ort.

Franz Langstein vom Verein "Für das Erinnern - KZ-Gedenkstätte im Mühldorfer Hart" erinnerte an die Ermordung des Physikers Imre Bródy. Foto Attenhauser

Mühldorf - Der Physiker Bródy hatte ein Verfahren zur Herstellung langlebiger, mit Krypton gefüllter Glühlampen erforscht und damit die Industrialisierung seiner Heimatstadt Ajka eingeleitet.

Ungarns Konsul Mátyás Szürös sagte, diese Gedenkfeier sei im ungarischen Holocaust-Gedenkjahr 2014 "wichtig". Vor 70 Jahren seien 400 000 Ungarn innerhalb weniger Wochen ermordet worden. Für Szürös ist die Erinnerungsarbeit von Bedeutung, da sie aus der "unveränderbaren, jedoch nie abgeschlossenen Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft führt". Ohne Geschichtsbewusstsein seien Bürger nicht in der Lage, sich "im Schicksal der Nation orientieren zu können und verstehen vieles nicht".

Szürös sagte, in Ungarn sei der Holocaust bis in die 90er-Jahre hinein übergangen worden. Die Auswirkungen dieses Schweigens spüre die Gesellschaft noch heute, "obzwar die entscheidende Mehrheit unserer Gesellschaft die rassistische, nationalistische und jedwede Art der Ausgrenzung verurteilt und ablehnt". Dennoch löse die Bewertung der Vergangenheit in Ungarn bis zum heutigen Tag "von Zeit zu Zeit Emotionen aus". Die ungarische Regierung sehe sich in der moralischen wie politischen Pflicht, sich der Vergangenheit zu stellen und in europäischer Tradition am "in die Zukunft führenden Weg des Humanismus" festzuhalten.

Szürös: "Ungarn ist eine Republik anständiger Menschen, jedenfalls möchten wir, dass es so ist. Um diesen Traum zu verwirklichen, müssen wir sehr viel für die Zukunft tun." Dies geschehe durch Bildung, die im Zentrum des Gedenkjahres stehe, um sicherzustellen, dass sich "das Grauen der Vergangenheit nicht wiederholt, damit die heutigen Hassredner keinen Nachschub mehr bekommen können und dass das Ungarn der Zukunft wirklich das Land der anständigen Menschen wird."

Franz Langstein vom Verein für das Erinnern verwies auf nationalistische "Umtriebe" in europäischen Gesellschaften - auch in Ungarn, wo aus den Reihen einer neueren rechtsextremistischen Partei festgestellt worden sei, Parlamentsabgeordnete jüdischen Glaubens seien ein Sicherheitsrisiko. Diese Aussage habe vor Ort keine massive Kritik, keinen Aufschrei ausgelöst. "So kann es nicht gehen", kommentierte Langstein so eine Aussage - ohne sich gegen Ungarn zu stellen zu wollen. Gute Bürgergesellschaften verwahrten sich gegen solche Aussagen. "Lassen Sie uns zusammenhelfen, dass wir die Opfer in Ehren halten", so Langstein.

Langstein hatte neben Bródy auch an die 13 weiteren Toten an diesem 25. November 1944 im Mühldorfer Hart erinnert, namentlich und mit der Dauer ihres Leidens beim nie vollendeten Bau des Rüstungsbunkers.

Dr. habil. Zsolt Lengyl, Direktor des Ungarischen Instituts der Universität Regensburg, erläuterte bei der Gedenkfeier die Geschichte der ungarischen Juden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Mühldorfs Bürgermeisterin Marianne Zollner begründete mit der Dimension des KZ-Außenlager-Systems die Bedeutung des Mettenheimer Lagers als "gesamteuropäischen Erinnerungsort". Dass das Leid der 4000 Toten "nicht in Vergessenheit gerät, liegt in unserer Verantwortung", so Zollner.

Ferenc Pad, Stadtrat aus Bródys Heimatstadt Ajka, bedankte sich für das Gedenken an Bródy an dessen Todesstätte. Ein Gymnasium in Ajka trage Bródys Namen, an der Mauer der Kryptonfabrik gebe es eine Gedenktafel. rob.